DER SCHELLENTURM

Bauherr:

Gemeinnützige

Denkmalstiftung GmbH

Standort:

Weberstraße 72, 70182 Stuttgart

Baujahr: 1564

Rekonstruktion: 1978

Heutige Nutzung: Restaurant + Weinstube

Geschichtliches

Im Zuge der Errichtung der äußeren Stadtbefestigung Stuttgarts im 15. J.h. entstanden entlang des Stadtmauerrings verschiedene Tore und Befestigungstürme. Bei diesen Maßnahmen entsteht an der Ecke Wagner-/ Weberstraße durch Herzog Christoph veranlasst 1564 der massive, zweigeschossige Sandsteinturm mit steilem, ziegelgedecktem Zeltdach. Verwendet wurde der Turm zur herrschaftlichen Einlagerung von Fruchtkästen und Wein, woher er zunächst seinen Namen „Kastkellereiturm“ erhielt.

Ende des 16. Jahrhunderts erhält der Turm anstelle seines massiven Sandsteinüberbaus einen verputzen Fachwerkaufsatz. Im Jahre 1811 wurde der Turm bei einer Umbenennungsaktion der Stadt nach den an Ihrer Kleidung Schellen tragenden Sträflingen in „Schellenturm“ umbenannt. 1906 wurde nach dem Erwerb durch die Stadt die Freilegung des Fachwerkes vorgenommen. 1944 wird der Schellenturm durch Bomben bis auf den Sandsteinunterstock komplett zerstört.

Planung und Wiederaufbau

In der Nachkriegszeit beschließt der Kulturausschuss der Stadt Stuttgart zunächst, den Schellenturm nicht wieder aufzubauen.

Diesem Ansinnen gibt das Denkmalamt jedoch nicht statt, und regt in den 1960er Jahren erneut Wiederaufbaupläne an, welche jedoch zunächst wieder in den Stuttgarter Amtsschublade versinken.

Erst Ende 1973 regen Oberbürgermeister Klett und Regierungspräsident Roemer im Anschluss an eine durchgeführte Besichtigung der Stuttgarter Altstadt konkret den Wiederaufbau des Schellenturmes an.

Im Dezember 1977 schließen sich interessierte Bürger Stuttgarts zu einer gemeinnützigen Denkmalstiftung GmbH zusammen und beschließen, den Schellenturm mittels Spendengeldern wieder aufzubauen. Vorschläge des Hochbauamtes zum Wiederaufbau in Form eines 3-stöckigen, modernen Anbaus und Schließen der Baulücke zur Weberstraße werden glücklicherweise verworfen.

Anfang 1978 erstellt das Büro Mögel + Fuhrer in Abstimmung mit dem Hochbauamt eine detaillierte Voruntersuchung zum Wiederaufbau, welches in enger Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt und der Stiftung die Wiederherstellung des Schellenturmes in den Originalzustand von 1906 vorsieht.

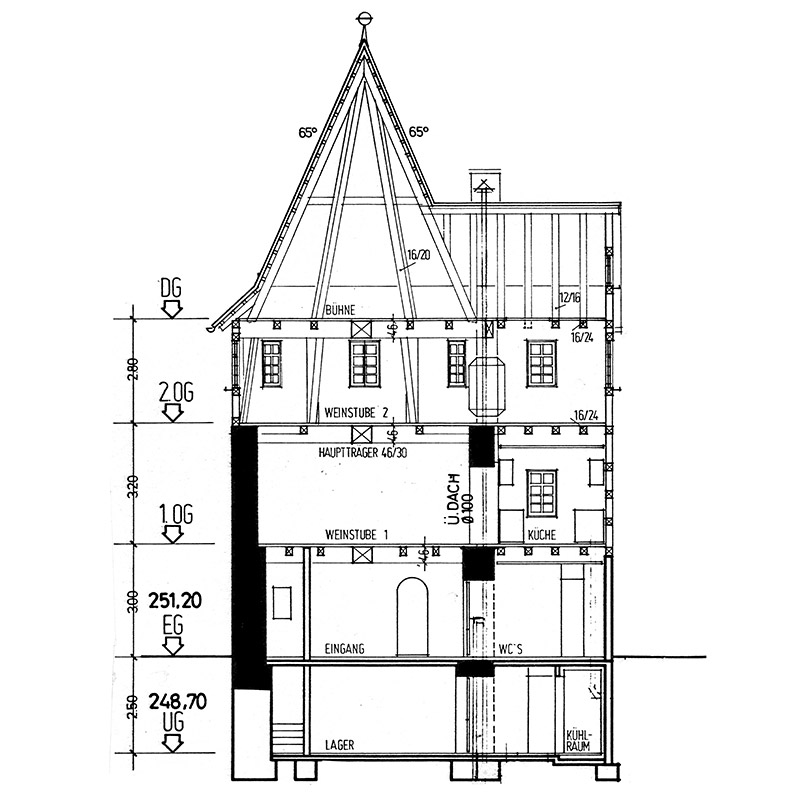

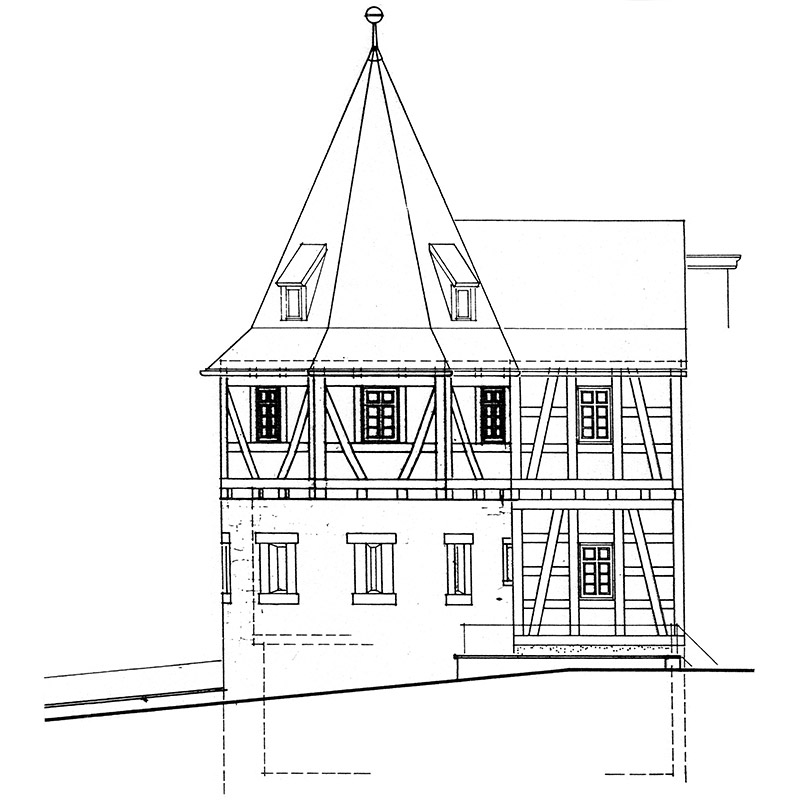

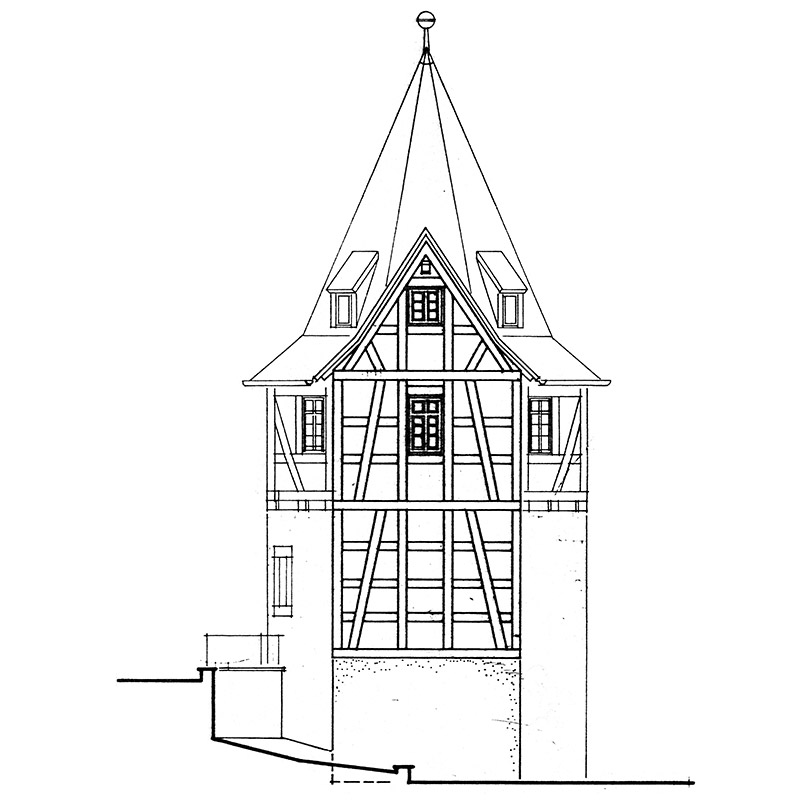

Rekonstruktion

Die Rekonstruktion des 8-eckigen Fachwerkaufsatzes mit 60°-Zeltdach und Nonnendeckung, aufgesetzt auf die als Ruine bestehenden 2 Untergeschosse in massivem Sandstein, sowie der quadratische Anbau an der Nord-Ost- Seite mit nahezu quadratischem Grundriss, basieren auf alten, noch vorhandenen Lageplänen und Fotografien aus dem Jahre 1906. Besondere Sorgfalt im Hinblick auf historische Handwerkskunst wurde der gesamten Dachdeckung gewidmet. Die nach Originalvorbild gewählten Dachziegel sind an ihren Fugen anders als heutige, moderne Ziegel nach oben offen.

Diese Fugen werden mit einem speziellen Harzmörtel verschlossen, welcher seine stabile aber flexible Konsistenz durch die Beimischung von Naturhaaren erhält.

Das erforderliche Naturhaar für die originalgetreue Restauration wurde bei vielen Friseurbetrieben in und um Stuttgart gesammelt.

Heutige Nutzung

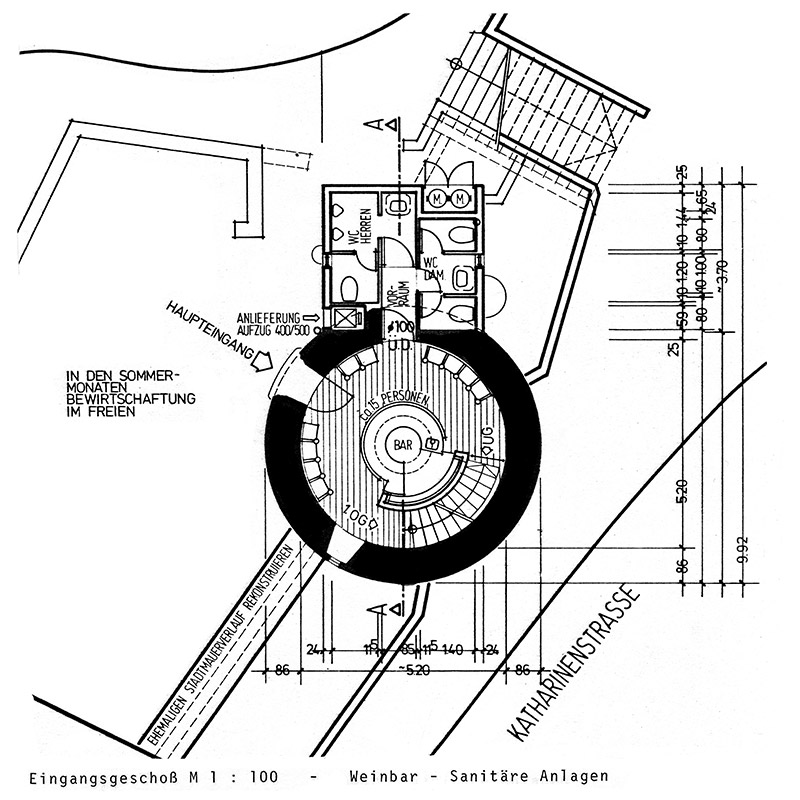

Im Hinblick auf die Nutzung wurde aufgrund der Zugänglichkeit für eine möglichst breite Bevölkerungsschicht zuletzt der eines Weinlokals in einfacher, schwäbischer Gastlichkeit der Vorzug gegeben.

Die Gastronomieplanung für das Lokal sieht aus Gründen optimaler Bedienbarkeit lediglich die beiden oberen Stockwerke als Gasträume mit Platz für insgesamt 80 Personen vor.

Das Erdgeschoss dient als Eingangsbereich und soll die karge Sachlichkeit des historisches Turmes unterstreichen. Die Küchenlogistik erfolgt mittels Speiseaufzug im Anbau.

Die Möblierung wurde bewusst einfach gestaltet, um den typischen Charakter der „Schwäbischen Weinstubengemütlichkeit“ bestmöglich wieder zu geben und wird durch einen Kachelofen unterstrichen. Im Sommer lädt der Freibereich vor dem Turm zum kulinarischen verweilen ein.

Planung und Konzept:

Architekturbüro Mögel + Fuhrer Stuttgart

Projektleitung:

Architekt Helmut Mögel

Fotonachweis:

Helmut Mögel + Günter Mohn